目次

- 1 はじめに

- 2 この記事のターゲット

- 3 銃砲所持許可とは

- 4 銃砲所持許可と狩猟免許

- 5 銃砲所持許可と狩猟免許の全体フロー・スケジュール

- 6 (補足)散弾銃(ショットガン)と空気銃(エアライフル)の大きな違い

- 7 (補足)ハーフライフルについて

- 8 ①「猟銃等講習会(初心者)」

- 9 ②診断書発行

- 10 (補足)身辺調査について

- 11 ③教習資格認定申請

- 12 (補足)自宅訪問について

- 13 (補足)ガンロッカーと装弾ロッカーとは

- 14 (補足)委託保管とは

- 15 ④教習資格認定証の受取と、猟銃用火薬類等譲受許可申請

- 16 ⑤購入する銃砲の選定

- 17 ⑥射撃教習

- 18 (補足)猟銃用火薬類等譲受許可証返納届出書とは

- 19 ⑧銃砲所持許可申請

- 20 ⑨猟銃・空気銃所持許可証(許可証)の交付

- 21 ⑩銃砲確認と猟銃用火薬類等譲受許可申請

- 22 最後に

- 23 次回予告

はじめに

私は諸事情あって幼少期から銃砲所持や狩猟に興味があり、いつかは散弾銃を持ちたいと思っていました。同時に、ライフル所持には散弾銃(ショットガン)を10年間所持した実績が必要であることも知っていました。

今年2025年3月よりハーフライフル規制強化が開始されることを耳にしまして、これをいい機会に銃砲所持許可申請することにしました。そして、私が住む地域の公安委員会から許可証をいただきました。

投稿時点の最新情報をこの記事に綴ります。また、試験対策に有効な書籍も紹介します。

この記事のターゲット

今回の記事は、以下の方をターゲットにこの記事を書いています。

- 狩猟に興味がある人

- 銃砲所持に興味がある人

- 銃砲所持&狩猟を始めるにあたり、最速かつ経費最小でいきたい人

- 賃貸に暮らしている人

銃砲所持許可とは

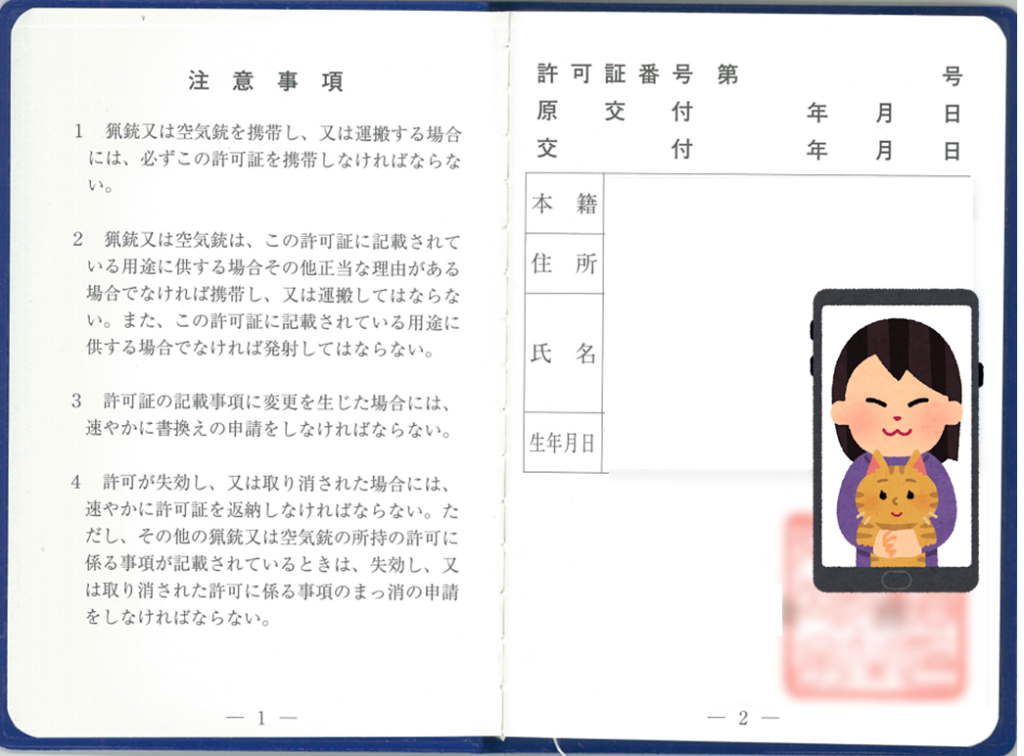

銃砲所持許可は都道府県公安委員会(都道府県警察)が許可します。これが許可されると「猟銃・空気銃所持許可証」(以下、許可証)が交付されます。

自動車で例えるならば、許可証は運転免許証と車検証が一体になったようなものです。

つまり、銃砲所持許可においては、所持する人と所持される銃砲の両方を同時に審査することになります。

教習資格認定申請と銃砲所持許可申請から、警察官との本格的な面談や身辺調査、自宅訪問が始まります。

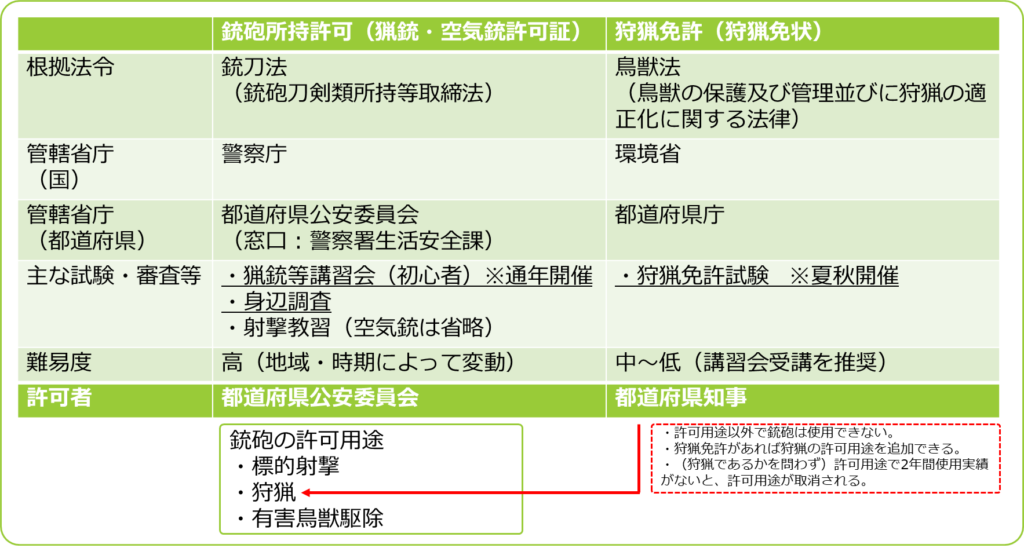

銃砲所持許可と狩猟免許

銃砲所持許可と狩猟免許の関係性を以下にまとめます。(火取法:火薬類取締法については省略します。)

銃砲所持許可を先に取得しておくと、狩猟免許試験の申込時に医師の診断書を省略できます。

一般的に、銃砲所持許可における「猟銃等講習会(初心者)」の考査と、「狩猟免許試験」の難易度では、「猟銃等講習会(初心者)」の方が(遥かに)難しいと言われています。猟銃等講習会(初心者)の後にある身辺調査も厳しいです。

つまり、先行して狩猟免許(第1・2種銃猟免許)を取得しても、銃砲所持許可でつまづいてしまいますと、狩猟免許取得にかかる金銭的時間的コスト(診断書取得、講習会受講、受験で2~3万円、有給や勉強時間)が無駄になります。

その意味でも、銃砲所持許可を先行して進めておく方が良いでしょう。(網猟やわな猟の狩猟免許を取得する場合でも銃砲所持許可で診断書の提出を省略できます。)

また、銃砲に対する銃砲所持許可(警察庁)と狩猟免許(環境省)の定義の違いについても整理しておきます。

- 銃砲:銃砲所持許可(警察庁)での定義

- 猟銃

- 散弾銃

- ライフル銃

- 空気銃

- 猟銃

- 銃砲:狩猟免許(環境省)での定義

- 装薬銃

- 散弾銃

- ライフル銃

- 空気銃

- 装薬銃

銃砲所持許可と狩猟免許の全体フロー・スケジュール

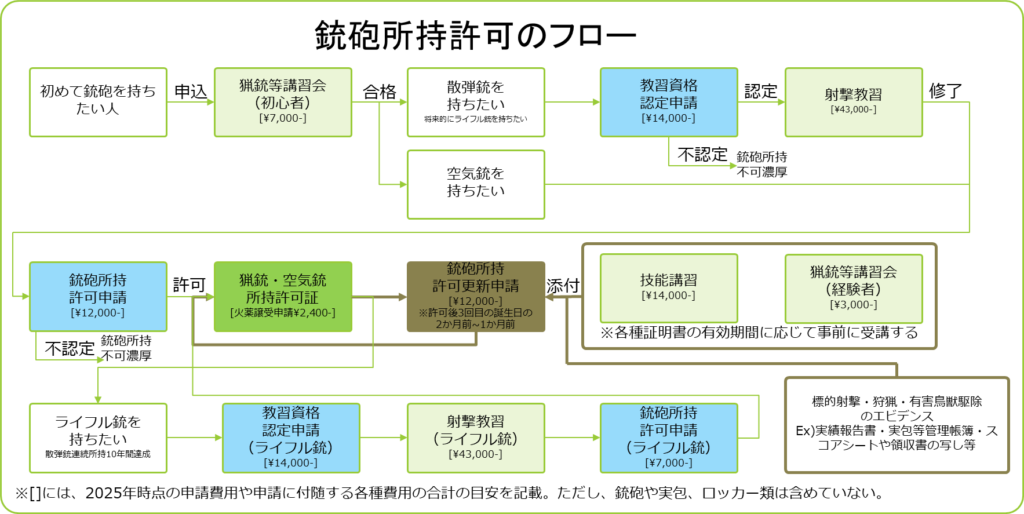

銃砲所持許可&狩猟免許を取得するフロー(最短・経費最小)とスケジュールを以下にのせます。

(このスケジュールは地域や時期によって多少異なることに注意してください。)

最短で動くことで医師の診断書が銃砲所持許可+狩猟免許で3ついるところを1つで済ませることができます。(おおよそ8,000円~1万円ぐらい浮きます。)

上記の表の下部には、各時点の経費と累計を記載しています。最後の許可証交付&猟銃用火薬類等譲受許可申請までの時点で、累計経費は約8万円程度になります。

※これには銃砲、ガンロッカー&装弾ロッカーの費用は含まれていません。これらも含めると15~30万円が追加で必要になります。(知人等から銃砲類を譲受できる場合はかなりの節約になります。)

まとめますと、最短でハンターデビューするには、まずは2月〜3月開催の猟銃等講習会(初心者)で合格することを目標にすると良いでしょう。

(補足)散弾銃(ショットガン)と空気銃(エアライフル)の大きな違い

空気銃(エアライフル)は火薬を使わず空気圧だけで弾を発射します。散弾銃(ショットガン)と違い、射撃教習が省略されます。後述する装弾ロッカーの設置も不要になります。つまり、ひと手間ふた手間ラクになります。最近はプリチャージ式空気銃という威力の強いものも現れました。

ただし、ライフル所持したい場合は散弾銃と空気銃のどちらを所持するか十分に気をつけないといけません。なぜならば、ライフル所持許可の要件は「通常、散弾銃を10年間所持続けること」だからです。

つまり、空気銃の所持では要件を満たすことができません。

(補足)ハーフライフルについて

ハーフライフルは散弾銃とライフルの中間に位置するものでした。

ライフルが長射程かつ高威力たる所以は、銃身(バレル)の内部に溝(これをライフリングと言います。)が彫ってあるため、弾が回転して発射されるためです。

ハーフライフルとは、銃身の半分までライフリングが入っているものを指します。

かつてはハーフライフルも散弾銃に区分されていましたが、2025年3月からはライフルに区分されるようになり、従来のライフルと同様の所持要件が適用されることになりました。

(出所:警察庁HP https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/kohosiryo_ryojushoji.pdf)

①「猟銃等講習会(初心者)」

銃砲所持許可を受けるためのまず初めの関門が「猟銃等講習会(初心者)」です。

★申込〜事前勉強(試験対策含む)

申込方法は都道府県警察のホームページで確認します。たいていの場合は、自分の住所を管轄する警察署(所轄)の生活安全課で申込の手続きをします。事前に警察署の生活安全課へ電話相談しましょう。地域によっては警察署よりも先に県警本部へ電話連絡する場合もあります。

申込が完了すると、警察署の生活安全課の警察官(以降、担当警察官)から、「猟銃等取扱読本」というテキストを受け取ることになります。講習会までにこのテキストをしっかり読み込んで勉強します。

テキストを読み込んだ上で、予想問題集にも取り組んでおきましょう。おすすめの本を2冊紹介します。どちらか1冊あれば十分対応できるはずです。

①猟銃等講習会試験対策例題集(左側の青色の本)→問題数が多く充実しています。銃砲店でオススメいただきました。(Amazon等では取り扱いがないようです。銃砲店であれば入手できる可能性があります。)

②猟銃等講習会(初心者講習)考査 第7版

→Amazon等で広く入手しやすいです。

★講習会と試験

当日は1日かけて警察本部の警察官と、猟友会の指導者からの講習を受けます。試験のヒントや、銃砲所持における実情についても教えていただけます。模擬銃も持たせてもらえたりもします。

最後に1時間ほど試験がありますが、解答が終われば途中退席もできます。全員退出すると即採点され、講習会会場の部屋の外で待機している合格者だけが部屋に呼び出されます。不合格者はそのまま解散となります。不合格になるとまた講習会をイチから受け直すことになります。

★講習会後

猟銃等講習会修了証を交付された後、今後の手続きについて、警察本部の警察官から以下のような説明がありました。

①銃砲所持許可などの申請手続きは所轄の担当警察官が窓口になるので、手続き上の疑義があった場合は担当警察官を通して警察本部に照会することになること。

②銃砲所持において欠格事由にあたる人はそもそも各種申請はしない方がいいこと。(銃砲所持許可申請の終盤になるにつれて申請費用が高額になる。申請して不許可になっても返金は無い。)

③診断書の様式は都道府県警察指定のものを使用すること。他都道府県警察指定の様式は受け付けられない。

こんなところでした。

★猟銃等講習会修了証について

許可証は3年毎に更新があります。その際に有効期限内の猟銃等講習会修了証があれば、新たに「猟銃等講習会(経験者)」を受講しなくて済みます。(新たに銃砲を追加する場合も同様。)

猟銃等講習会修了証は大切に保管しておきましょう。

(なお、自分が取得した許可証の有効期限と、修了証の有効期限の関係上、次回の許可証の更新時に今回取得した修了証を使用できる見込みです。)

②診断書発行

★診断書を作成してくれる医者の見つけ方

教習資格認定申請や銃砲所持許可申請で必要になる診断書は、かかりつけ医から作成を断られてしまうことがあります。(要は書いたことが無い内容だったり、専門が精神科じゃないからよく分からんとか色々あります。)

そのような場合は身近のハンターや銃砲店に診断書を作成してくれる医者を紹介してもらいましょう。

診断書作成のために病院を訪れる際は、実際に記入してもらう未記入の診断書を忘れずに持参しましょう。(都道府県で様式が異なるので、申請する地域の診断書を持参しましょう。)

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/120955.pdf

(出所:福岡県警HP)

★添付省略について

銃砲関係の申請を直近で複数申請する場合は、診断書発行から3ヶ月以内であれば診断書の添付を省略できます。(正しくは、繰り返し添付できる。また、申請者からの申告があれば診断書原本を返却しなければいけない。)これは、猟銃等講習会のテキストにも記載されています。

これは都道府県公安委員会・警察のローカルルールではなく、警察庁通達という法令が法的根拠になります。(全都道府県警察の上級庁は警察庁です。)

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20150130-1.pdf

(出所:警察庁HP)

なお、自分は引越し等が絡まず、特に診断書の返却を求める理由がなかったので、診断書の添付省略だけをしています。

(補足)身辺調査について

この後の教習資格認定申請と、銃砲所持許可申請において、身辺調査に協力してくれる知人の個人情報のリスト提出を求められます。

この個人情報のリストのことを、「様式第3号 調査先とする知人等に関する申告書」と言います。

例を下に載せておきます。(どの都道府県警察においても基本的な様式は同じです。)

(出所:長崎県警察HP)

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/199153.pdf

(出所:福岡県警HP)

自分の所轄警察署の担当警察官からは7名程度の提出を求められました。

必要な情報は氏名・住所・電話番号です。

この時点で、協力いただける家族や親戚・友人・会社の上司や同僚の皆さん、ご近所さんへご協力のお願いをしておきましょう。(個人的には口が堅く、かつ、自分が銃砲を持つにあたって反対しないであろう人にお願いするのが吉です。)

初回申請で散弾銃の場合は、教習資格認定申請と銃砲所持許可申請で二度提出が必要になります。また、許可証の3年毎の更新でも提出が必要です。またお願いするかもしれない人には初回のお願いの際にその旨を伝えておくと良いです。

なお、身辺調査で尋ねられる内容はおおむね、各種申請時の面談で申請者が話した内容に間違いがないか?トラブルは起こしていないか?銃砲を持たせても良い人だと思うか?などになってきます。

銃砲所持許可申請では本人もそうですが、周りの人たちに対しても審査しているとも言えます。

③教習資格認定申請

散弾銃(ショットガン)の銃砲所持許可申請に先立ち、射撃教習を修了しなければなりません。その射撃教習を受けるために教習資格認定申請が必要です。これが通ればほぼ99%、後の銃砲所持許可申請も通ると言えます。

ここで重要なのは、地域によっては狩猟免許を先行して取得しないと教習射撃資格認定申請や銃砲所持許可申請を受け付けてくれない場合があるということです。

自分の住んでいる地域では狩猟免許なしで進めることができましたが、近隣都道府県では狩猟免許を取ってから出直すように指示される場合もあるそうです。

教習資格認定申請(他の申請も同じ)をするにはまず所轄の警察署の生活安全課へアポをとります。そして、申請書類を提出して、担当警察官による申請書の確認(約30分間)ののち、担当警察官による面談(1時間前後)を受けます。割と時間がかかるので、申請当日は有休あるいは半日休を取っておいた方が無難です。

空気銃(エアライフル)の所持許可を受ける方は教習資格認定申請と射撃教習をスキップします。

私が提出(提示)した申請書類は以下の通りです。

- 教習資格認定申請書

- 医師診断書

- 身分証明書

→身分証ではありません。本籍地で発行できる証明書であり、本人が破産等していないことを証明するものです。 - 住民票写し(本籍記載)

- 講習修了証明書(提示)

→猟銃等講習会で交付されたものです。 - 経歴書

→過去10年間の転居歴・経歴・犯歴等を記載します。 - 同居家族書

→同居家族がいなくても提出します。 - 証明写真(30×24mm)×2

- 様式第3号 調査先とする知人等に関する申告書

- 手数料8,900円

担当警察官は申請書類と面談内容、身辺調査の結果をもとに警察(所轄の警察署・警察本部)の決裁に回します。

担当警察官は我々の代理人として立ち回ることになるので迷惑をかけないように(特に、書類不備や虚偽申告をしないように)しましょう。

面談は都道府県警察が作成しているヒアリングシートをもとに行っているみたいです。面談で聞かれる内容はインターネットに転がっているものを参考にしていただければと思います。

面接で尋ねられる要点は、

①動機と用途

②経歴や欠格事由に該当しないこと(欠格事由の詳細はテキストに記載してあります。自分はクリーンでも、家族に欠格事由に該当する人がいるとダメだったりもします。)

③身辺におけるトラブルの有無

こんなあたりです。また、教習射撃資格認定申請の段階で、標的射撃や狩猟の頻度と、標的射撃と狩猟に関する所属先の予定、行きつけにする予定の射撃場などについても答えられるようにしておくと良いでしょう。

自分は銃砲店が主宰されている標的射撃の団体と、住んでいる地域の猟友会にお世話になる(所属する)予定だと伝えました。

(補足)自宅訪問について

申請者が申告した住所は本当か?(居住実態はあるのか?)を確認するために実施されます。自宅訪問を終えた後に近隣住民及び申請者が申し出たリストに基づいた身辺調査を実施されるようなので、自宅訪問のスケジュールは優先しておく方が良いと思います。

なお、銃砲所持許可申請で実施される自宅訪問においては、後述の「銃砲等及び実包等保管状況報告書(一般に言う保管状況報告書)」に基づき、ガンロッカー及び装弾ロッカー(弾を保管するロッカー)の設置状況も確認されます。

空気銃(エアライフル)の場合はガンロッカーのみ確認されます。

ロッカー類は盗難防止のために原則家屋にビス止めすることになっていますが、賃貸等でそれが難しい場合は代替手段により固定することもできることがあります。所轄の警察署・担当警察官からの指導を受けましょう。

(補足)ガンロッカーと装弾ロッカーとは

銃砲所持許可を得るには、基本的にガンロッカー&装弾ロッカーが必要になります。

これは、銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の四(銃砲等及び実包等の保管)で「(前略)…保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。」と定められているからです。(2025年4月時点)

ガンロッカーは銃砲を保管するロッカーで、装弾ロッカーは散弾などの実包を保管するロッカーです。それぞれ法令で寸法や材質などが定められています。ガンロッカーには様々なタイプがあります。自分はスチールファクトリーのガンロッカーと装弾ロッカーを購入しています。

スチールファクトリーのロッカーは設計が素晴らしく、見た目良し、収納良し、機能良しです。また、静岡のふるさと納税の返礼品にも採択されています。多くの方にオススメしたいところです。

空気銃(エアライフル)は装弾ロッカーは不要です。(火薬を使わないからです。)

なお、銃砲の持ち込みや保管を禁止する賃貸など特殊な事情がある場合は、委託保管という選択も考慮に入れましょう。

(補足)委託保管とは

(出所:日本火薬銃砲商組合連合会https://www.nikkaren.jp/pdf/itaku_ryoju01.pdf)

委託保管とは銃砲店に銃砲の保管を委託することです。標的射撃や狩猟に行く際に、銃砲店から銃砲を預かって、使用が終わったら銃砲を銃砲店へ預けます。銃砲店の開店時間中でないと出し入れできないほか、委託保管をやってくれる銃砲店や射撃場でないと委託保管を依頼できません。

実包を委託保管できない場合(銃砲だけの委託保管契約である場合)は、標的射撃をする際に必要な弾数だけ購入し、余り弾が出ないようにします。もし、余り弾が出たら、試射で撃ちきらせてもらうか、射撃場へお金を払って廃棄してもらいます。(普通は射撃が終わったあとに試射の名目で打ち切らせてもらいます。)

銃砲を自由に持ち出せない、あるいは、実包を自ら保管できない委託保管では、標的射撃はできても狩猟することは困難ですので注意しましょう。

自分は1丁目の銃砲所持許可を受ける際は委託保管を選択しました。銃砲店からは委託保管の契約書を発行していただき、それを銃砲所持許可申請書に添付しました。

ネットのどこかの記事に、委託保管を選択すると銃砲所持許可が通りやすくなると書いてありました。また、猟銃等講習会の中で公安委員会が銃砲所持許可の条件を付ける場合があるという説明もありました。その条件には委託保管しなければ許可できないといった事例もあるかもしれません。

④教習資格認定証の受取と、猟銃用火薬類等譲受許可申請

教習資格認定申請に対して決裁(許可or不許可)が下りると担当警察官から連絡があります。許可決裁後に警察本部で教習資格認定証を作成されるらしく、翌日には警察署に教習資格認定証(以降、認定証)が届いたみたいでした。

教習資格認定申請の標準処理期間は30日間(土日祝除く)です。自分は申請から土日祝含めて1ヶ月以内に受け取れました。

所轄の警察署へ認定証が届いたら担当警察官から連絡があるので、認定証の受取日時を予約して受取に行きます。認定証受取までに射撃教習を受ける射撃場を決めて予約して、猟銃用火薬類等譲受許可申請に必要な実包の種類と数を教えてもらいます。(大抵の場合は12番径を200個前後だと思います。)

認定証の受取は、作成済みの猟銃用火薬類等譲受許可申請書を持って警察署へ向かいます。

猟銃用火薬類等譲受許可申請は即受理され、30分間〜1時間程度で猟銃用火薬類等譲受許可証を即交付して貰えます。(地域によっては数日待たされることもあるかもしれません。)

⑤購入する銃砲の選定

射撃教習までの間に購入する銃砲を選定してしまうと良いと思います。

選定のポイントは用途になります。標的射撃(クレー射撃)に本格的に取り組むのであれば上下二連式で、狩猟に本格的に取り組むのであれば自動式などになってきます。一丁目は散弾銃であれば上下二連式か自動式、あるいは空気銃が良いと思います。

- 散弾銃

- 上下二連式:連続で二発発射できます。競技向けです。若干高いらしいです。

- 自動式:連続で三発発射できます。狩猟向けです。

- 空気銃:様々な方式があります。特にプリチャージ式は威力・射程共に優れているそうです。

自分はこのタイミングで、銃砲の選定から売約まで完了していました。

⑥射撃教習

教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証、その他必要なものを持参して、射撃教習を予約した射撃場へ向かいます。

一日かけて散弾銃を使った教習を受けます。

散弾銃の分解方法、射撃方法などを教えてもらい、最後に散弾銃の分解〜組立、トラップ射撃の検定を受けて終わりです。

教習や検定では危険行動(銃砲を人のいる方向に向ける、射撃タイミング以外で用心金に指を入れる等)をしないようにしましょう。

(補足)猟銃用火薬類等譲受許可証返納届出書とは

猟銃等講習会で学ぶことになりますが、「猟銃用火薬類等譲受許可証」は弾数を使い切ったり、有効期限が切れたりしたら、”速やかに”返納しなければなりません。「速やかに」という部分は所轄の警察署ごとで具体的なスピード感が異なるので、担当警察官に返納タイミングも尋ねておきましょう。

たいていの場合は、後続の銃砲所持許可申請と同時に返納するのではないかと思いますが、銃砲所持許可申請が遅くなる等の事情があれば、時間を作って猟銃用火薬類等譲受許可証を返納しに行った方が良いです。

猟銃用火薬類等譲受許可証返納届出書に必要事項を記入して、猟銃用火薬類等譲受許可証を添えて提出します。(なお、猟銃用火薬類等譲受許可証返納届出書は都道府県ごとで様式が大きく異なるので注意が必要です。あるいは、届出書がいらない地域もあるとおもいます。)

⑧銃砲所持許可申請

いよいよ本命の銃砲所持許可申請です。

書類を取り揃えて担当警察官による面談(1時間前後)を受けます。面談や身辺調査の内容は教習資格認定申請に準じます。

私が提出(提示や添付省略含む)した申請書類は以下の通りです。

- 銃砲所持許可申請書

- 譲渡承諾書

→銃砲店で銃砲を売約すると作成いただけます。 - 銃砲等及び実包等保管状況報告書

→ガンロッカーや装弾ロッカーの設置場所などの情報を記載します。

委託保管の場合はその旨を記載して、委託保管契約書も併せて提出します。 - 証明写真(30×24mm)×2

- 講習修了証明書(提示)

- 教習射撃修了証(提示)

- 様式第3号 調査先とする知人等に関する申告書

- 手数料10,500円

※以下、添付省略 - 医師診断書

- 身分証明書

- 住民票写し(本籍記載)

- 経歴書

- 同居家族書

既に教習資格認定申請している場合は提出書類を一部省略できる場合があります。

同時に面談や身辺調査も「前回尋ねた内容から変更はないか?」が主な内容になるはずです。

⑨猟銃・空気銃所持許可証(許可証)の交付

銃砲所持許可申請に対して決裁(許可or不許可)が下りると担当警察官から連絡があります。許可決裁後に警察本部で猟銃・空気銃所持許可証(以降、許可証)を作成されるようですが、教習資格認定証交付の時よりも日数がかかりました。

銃砲所持許可申請の標準処理期間は35日間(土日祝除く)です。今回もまた、自分は申請から土日祝含めて1ヶ月以内に受け取れました。

所轄の警察署へ許可証が届いたら担当警察官から連絡があるので、許可証の受取日時を予約して受取に行きます。この連絡までに銃砲店へ連絡を入れておくと良いです。

許可証は、複数の銃砲の許可が受けられるような作りになっていて、猟銃用火薬類等譲受許可証(許可前は様式だけで空欄)などと一体になっています。

ただし、この時点では許可証はまだ完全なものではありません。許可後3カ月以内に銃砲確認(銃砲の購入~警察官による銃砲確認)をしなければ許可証は失効してしまいます。(下図参照)

⑩銃砲確認と猟銃用火薬類等譲受許可申請

許可証を持参して銃砲店で銃砲を購入(代金を支払う)したのち、その銃砲を所轄の警察署へ持参して担当警察官に銃砲確認してもらいます。

たいていの場合、購入した銃砲はハードケースに入れて渡されますので、そのまま所轄の警察署へ持参すると良いでしょう。自分はその時に自家用車が手元に無かったので、タクシーに乗って所轄の警察署に向かいました。

警察署の担当警察官による銃砲確認を終えると許可証の確認欄へ確認日と確認印が押されます。これで銃砲確認が完了し、許可証は完全なものになります。

銃砲確認を終えたら、そのまま猟銃用火薬類等譲受許可申請もします。申請書に許可証を添えて提出します。猟銃用火薬類等譲受許可申請は即受理・承認されて、許可証の中にある猟銃用火薬類等譲受許可証に記載と押印してもらえます。

初回で許可してもらえる弾数は500~800個程度だそうです。許可された弾数を使い切るか有効期限が切れたらまた申請(次回の申請時には、前回分の猟銃用火薬類等譲受許可証返納届出書と、弾の使用実績の報告も必要です。)

これでいつでもクレー射撃へ行けます。

最後に

個人的にアドバイスをまとめておきます。

★あったほうがいいもの

- 銃を持ちたい健全な動機

→警察官へ説明する必要があります。(一番早ければ、猟銃等講習会(初心者)の申込時に尋ねられます。) - 早い段階で銃砲店に行くor身近なハンターに相談する

→地域ごとで銃砲所持許可や狩猟免許事情が異なるためです。早い段階(猟銃等講習会の申込前後)をお勧めします。 - 休みがとりやすい職場

→最短取得のカギです。警察も割と忙しかったりするので、こちらの予定が開けられないと次のステップへなかなか進めません。猟銃等講習会(初心者)の申込から警察本部や警察署へのアポイント(来署予約等)を取る必要があります。 - 良好な人間関係(家族・親戚・友人・会社・近所)

→投稿時点では、身辺調査に協力してくれる人が7名以上必要です。また、散弾銃の新規所持申請では、警察官による家庭訪問(自宅訪問)が最低2回以上ありますので、同居家族には前向きに対応してもらう必要もあります。 - 資金力

→狩猟目的だけなら散弾銃(自動銃)か空気銃で事足りますし安いです。標的射撃と狩猟の両方をやりたいならば散弾銃(上下二連)を選ぶことになります。上下二連かつ多用途となるとチョーク交換式やアジャスタブルコム(ベンド)のものが欲しくなってきます。中古でも20~30万円してきます。自分は前述の機能が全て備わっている上下二連の散弾銃を買いました。 - 車

→銃砲確認や狩猟、標的射撃の時の移動が便利です。公共交通機関では気を使いますし、バイクはハードケースの運搬が困難です。 - 持ち家 or 銃砲等保管を許可してくれる賃貸

→持ち家だとガンロッカー&装弾ロッカーを設置しやすいです。賃貸だと保管OKのところはなかなか見つかりませんが無いことはないです。委託保管という手もありますが、狩猟に持ち出すのは難しいです。

標的射撃の時の余り弾の処理が面倒(廃棄は費用と手続きが面倒なため、射撃場で試射等の目的で余り弾を打ち切らせてもらう。)なので、装弾ロッカーだけでも置けると全然違います。 - 銃所持許可が出やすい地域に住んでいることor銃所持許可が出やすい時期であること

→最初の「猟銃等講習会(初心者)」の難易度から違ってくるみたいです。厳しい地域・時期だと、猟銃等講習会(初心者)の合格者がごく少数。仮に合格しても、各種申請時の面接時が圧迫面接だったりと雰囲気がすごかったりするそうです。 - Wordスキル

→各種申請はWordでこなせると、更新等の手続きがとても楽になるのでお勧めです。

都道府県警察が申請様式をインターネットで公開していますが、中には旧フォーマットのファイルもあるために最新のWordで編集しようとすると様式が崩れることもあります。そういう部分もうまく治せる技術があると良いかもしれません。最終手段として、無編集で印刷するか警察署で申請書を貰って手書きしても全く問題ありません。

★ないほうがいいこと

- 申請時に虚偽申告すること

→絶対にいつかバレます。許可が出てからバレても非常に面倒なことになるでしょう。最悪、許可取消になります。 - 前科前歴補導歴があること

→あると厳しそうです。特に銃砲所持の欠格事由に該当したり家族や親戚にグレーな人がいると危ないです。一方で交通違反(不起訴処分)はノーカウントのようです。 - 銃を持ってほしくないと言ってしまう家族

→家族NGだとまず通らないです。同居別居問わず家族からの理解が必要です。 - 身近なところに(家族・親戚・友人等)トラブルメーカーがいること

→都道府県公安委員会(警察)は本人だけでなく、周りの人間関係を見ています。近所付き合いもそうです。あと、精神病の家族がいてもダメだったりします。(欠格事由) - 借金(奨学金除く)

- 酒癖が悪いこと

次回予告

今後は不定期でいろいろやっていきます。

- 結局全部でいくらかかるのか?(標的射撃、狩猟など)

- クレー射撃をやってみる

- 狩猟免許試験を受けてみる