目次

- 1 はじめに

- 2 この記事のターゲット

- 3 (事前知識)狩猟免許とは?

- 4 (事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許の関係とは?

- 5 (事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許、どっちから先に取るべきか?

- 6 (事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許、どっちが難しいのか?

- 7 狩猟免許:まずやること~講習会を申し込む~

- 8 狩猟免許:狩猟免許試験の概要と配点

- 9 狩猟免許:オススメの受験方針(種別)

- 10 狩猟免許:受験方針を決めるうえで参考にしたいこと(狩猟者登録の仕組み)

- 11 狩猟免許:オススメの受験方針(複数)

- 12 狩猟免許:オススメの勉強法(午前:知識試験)

- 13 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:適性検査)

- 14 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:鳥獣判別)

- 15 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:距離の目測・銃猟)

- 16 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・銃猟)

- 17 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・罠猟)

- 18 狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・網猟)

- 19 最後に

- 20 次回予告

はじめに

私は諸事情あって幼少期から銃砲所持や狩猟に興味があり、公安委員会から銃砲所持許可をいただきました。そして、狩猟免許試験を受験し、狩猟免許を取得しました。

投稿時点の最新情報をこの記事に綴ります。

便宜上、詳細な部分は割愛しています。詳細については、狩猟読本や狩猟免許試験例題集、お住まいの地域の都道府県庁ホームページにある狩猟免許試験の情報を参照してください。

この記事のターゲット

今回の記事は、以下の方をターゲットにこの記事を書いています。

- 狩猟に興味がある人

- 銃砲所持に興味がある人

- 銃砲所持&狩猟を始めるにあたり、最速かつ経費最小でいきたい人

- 複数の狩猟免許を取得したい人

(事前知識)狩猟免許とは?

狩猟免許は都道府県が毎年夏秋に開催する試験に合格することで取得できます。狩猟免許試験合格者には「狩猟免状」が交付されます。

狩猟免許は区分が4つあり、第一種銃猟・第二種銃猟・罠猟・網猟です。

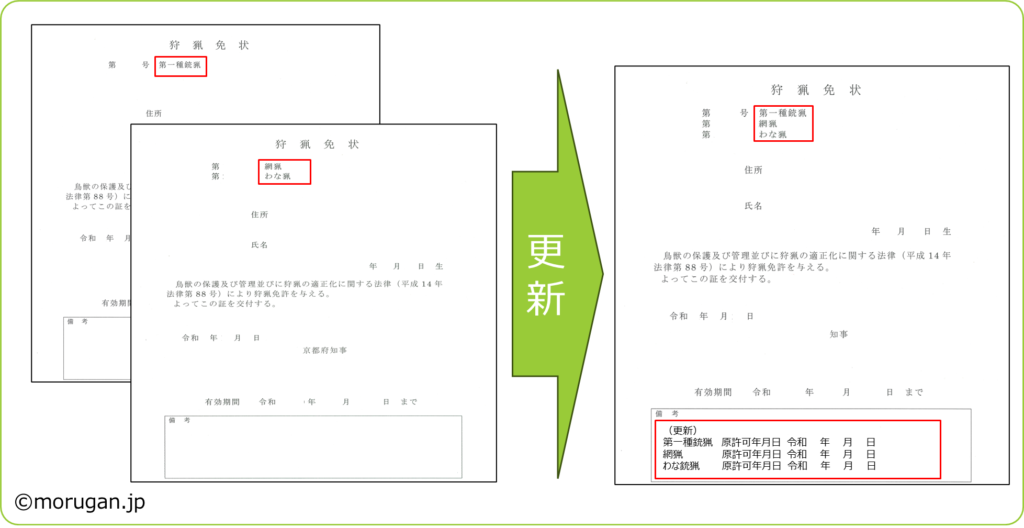

初回取得時に複数回に分けて受験・合格した場合、複数枚の狩猟免状が発行されますが、3年に一度の更新時に1つの狩猟免状に統合されます。

統合された狩猟免状には、それぞれの免許区分の原許可(初めて狩猟免許試験に合格したとき)の年月日が記載されます。

(事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許の関係とは?

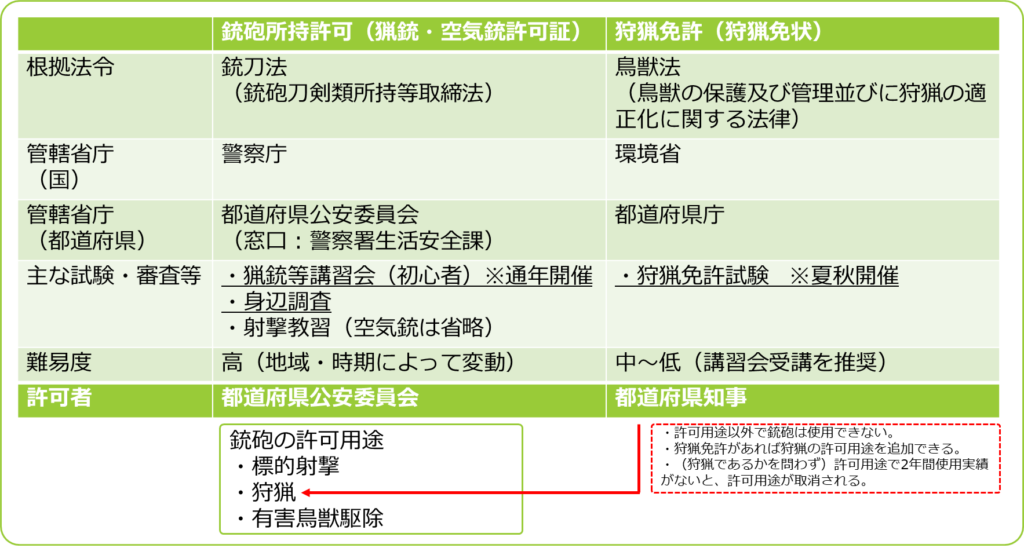

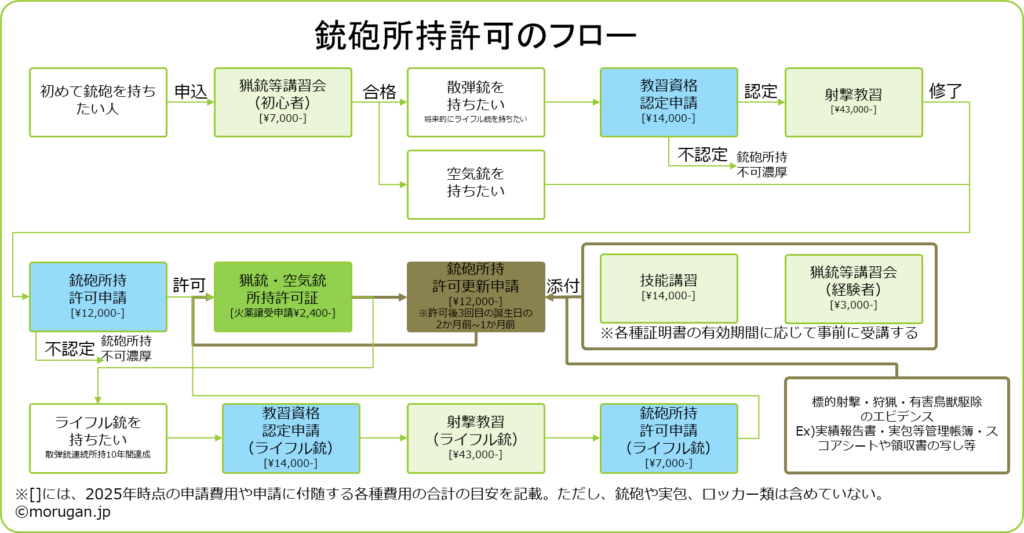

銃砲所持許可と狩猟免許の関係性を以下にまとめます。(火取法:火薬類取締法については省略します。)

根拠法令と管轄省庁の違いに注目しましょう。狩猟免許は都道府県が試験実施の上で狩猟免許(狩猟免状)を交付します。

(事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許、どっちから先に取るべきか?

地域によって異なります。

費用面で検討するのであれば、銃砲所持許可を先に取得しておくと、狩猟免許試験の申込時に医師の診断書を省略できますので、銃砲所持許可から取得する方が費用面で効率的と言えます。

しかしながら、地域によっては警察が狩猟免許を取得していなければ銃砲所持許可を受け付けないところもあるそうです。そのような地域では、まず初めに狩猟免許(第一種銃猟)の取得を目指すことになります。

銃砲所持許可が先か、狩猟免許が先かの判断については、銃砲店や知り合いのハンターに、お住まいの地域の銃砲所持許可事情を尋ねてみましょう。

傾向としては、有害鳥獣のニーズが高い=ハンターが足りない地域ほど、狩猟免状無しでも銃砲所持許可が通りやすいようです。

銃砲所持許可が出にくい地域にお住まいの方で、どうしても銃砲所持許可が欲しい人は、銃砲所持許可が通りやすい地域に引っ越して、その地域で銃砲所持許可をする方もいらっしゃるそうです。

一度でも許可が通ってしまえば、どの地域に引っ越しても所持許可は有効です。

(事前知識)銃砲所持許可と狩猟免許、どっちが難しいのか?

一般的に、銃砲所持許可における「猟銃等講習会(初心者)」の考査と、「狩猟免許試験」の難易度では、「猟銃等講習会(初心者)」の方が(遥かに)難しいと言われています。更に、猟銃等講習会(初心者)の後にある銃砲所持許可申請時(教習射撃資格認定申請)の身辺調査も厳しく、手続きは多く費用も高額です。

つまり、先行して狩猟免許(第一・二種銃猟免許)を取得しても、銃砲所持許可で必要な講習会や身辺調査等でつまづいてしまいますと、狩猟免許取得にかかる金銭的時間的コスト(診断書取得、講習会受講、受験で2~3万円、有給や勉強時間)が無駄になります。

その意味でも、診断書取得の手間の面でも、銃砲所持許可を先行して進めておく方が良いのですが、先ほどにも述べたように地域によっては狩猟免許(第一種銃猟)から取得する必要がある場合もありますのでその点は留意しましょう。

また、狩猟免許試験は毎年夏秋に開催されているため受験時期には注意が必要です。

狩猟免許:まずやること~講習会を申し込む~

各都道府県で開催される狩猟免許試験の申込、そして、受験地の猟友会が主催の講習会(以下、講習会)の申込をしましょう。特に第一種銃猟の試験を受ける場合は講習会を必ず受けましょう。

講習会に申し込むと、狩猟読本というテキストと、狩猟免許試験例題集がもらえます。

講習会はテキスト類込みで、1つの講習日(免許区分)につき13,000~15,000円程度です。2つの免許区分を合わせて申し込んだり、自分が猟友会構成員である場合は割引が効くことがあります。

狩猟免許:狩猟免許試験の概要と配点

続けて、都道府県が開催する狩猟免許試験に申し込みます。

実際の狩猟免許試験の知識試験では狩猟免許試験例題集にある問題と、狩猟読本にある狩猟鳥獣のイラストが出題されます。

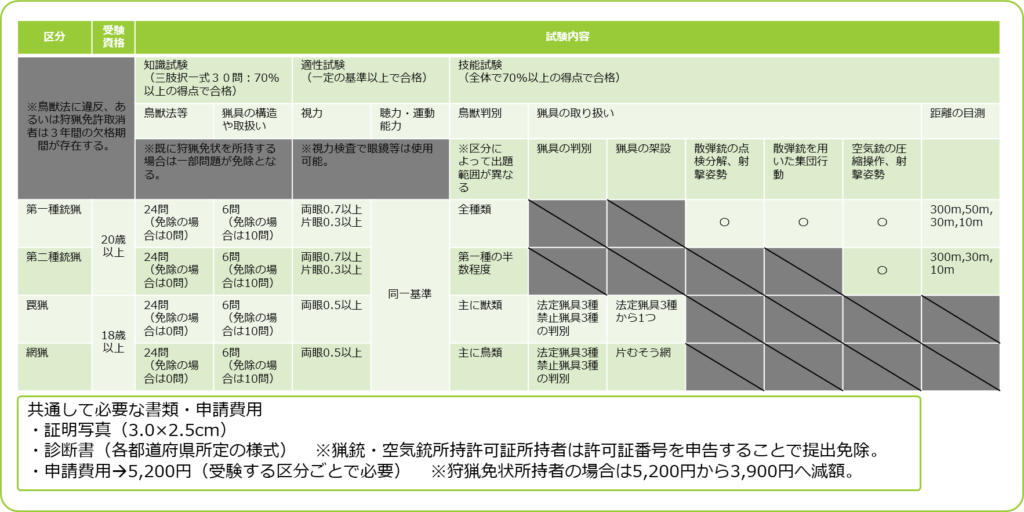

試験内容はおおまかには下図の通りです。

各区分の試験において70%以上正解で合格となります。技能試験は全部合わせて70%以上正解で合格ですが、組立架設系ができないと判定されると31%減点されてしまい必ず不合格になるような配点になっています。

細かいレギュレーションは狩猟免許試験例題集に記載されています。

狩猟免許:オススメの受験方針(種別)

以下にまとめます。

- 銃猟

- 第一種銃猟

- 装薬銃(散弾銃&ライフル銃)&空気銃を用いた猟銃ができる

⇒銃砲所持者で銃砲の取り扱いに慣れていたとしても、集団行動等が絡むので講習会受講は必須。

- 装薬銃(散弾銃&ライフル銃)&空気銃を用いた猟銃ができる

- 第二種銃猟

- 空気銃を用いた猟銃ができる。ただし、装薬銃(散弾銃&ライフル銃)を使った銃猟は不可。

- 第二種銃猟免許を取得した場合に、第一種銃猟免許試験における技能試験の一部免除はない。

- 第一種銃猟と第二種銃猟の免許を更新する際、それぞれの免許に対して更新手数料が必要になる。

⇒ステップアップとして第2種銃猟免許を取得するメリットがないので、基本的には第一種を取るべき。

- 第一種銃猟

- 罠猟

- 講習会受講が必須(実物の判別、設置の経験がいる)できれば講習会を受けた方がいい。

- 実はオンライン講習というもの存在する。(詳細は後述)

- 網猟

- ギリギリ独学だけでイける。受験する地域の出題がどのようなものなのか、猟具はどのような形や特徴をしているのか、等の事前の情報収集が肝心。

狩猟免許:受験方針を決めるうえで参考にしたいこと(狩猟者登録の仕組み)

狩猟免許を取得したあとは、狩猟する年度ごと・狩猟をする地域ごとで狩猟者登録というものが必要になります。以下にポイントを押さえます。

- 狩猟者登録にも狩猟免許と同じ数だけ区分が設定されており、第一種銃猟狩猟者登録、第二種銃猟狩猟者登録、罠猟狩猟者登録、網猟狩猟者登録の4つがあります。

- 狩猟者登録の際に狩猟税を納める必要があります。第一種銃猟狩猟者登録は16,500円、第二種銃猟狩猟者登録は5,500円、罠猟または網猟狩猟者登録は8,200円です。

- 狩猟税については、有害鳥獣駆除従事者等は減税または免税の制度があります。

- 第一種銃猟免許所持者は、第二種銃猟狩猟者登録だけでなく第二種銃猟狩猟者登録も可能です。(ココ重要)

- 第一種銃猟狩猟者登録では装薬銃(散弾銃・ライフル銃)と空気銃、いずれも使用できます。(複数の銃も使用できます。)

- 一方で、第二種狩猟者登録では空気銃しか使えません。そのため、狩猟税がとても安いです。

よって、当面の間は空気銃しか使う予定がない人であっても、とりあえずは第一種銃猟免許の取得をめざした方が良いということになります。

狩猟免許:オススメの受験方針(複数)

以下にまとめます。

- ①一度に3種類(第一種銃猟+罠猟+網猟)を取得するパターン

- メリット

- 試験が1日で終わる。ただし、適性検査1回だけ、鳥獣判別は免許毎で受験する必要がある。

- 銃砲許可ない人は診断書も1つだけで済む。

- デメリット

- 受験料が5900円×3回分になり、高額になる。

- 技能試験の内容が覚えきれない可能性がある。(特に銃猟)

- メリット

- ②1種類⇒2種類(例:第一種銃猟⇒罠猟+網猟)取得するパターン

- メリット

- 既に狩猟免許を所持した状態で狩猟免許試験を受験すると、知識試験が大幅免除され、受験する狩猟免許に関する猟具の問題だけになる。

- 受験料が安くなり、1つの試験につき3900円になる。2つの試験を受ける場合は3900円×2回分となる。

- デメリット

- 銃砲許可ない人はまた診断書を取りに行く必要がある。

- メリット

個人的には②をお勧めしますが、自分が受験した際は若手の人で①の方法で全部の免許を取り切っている方もいらっしゃいました。(自分は②のパターンで全免許を取り切りました。)

②のパターンにおいては、2年間かけて免許をとる方法も非常に有効です。

例えば、1年目で猟友会構成員になり、2年目は猟友会構成員の割引を使って安く講習会を受講して、残りの狩猟免許試験を受験すると、色々と確実かつ安価で済みます。

あるいは、まず初めに罠猟免許だけでハンターデビューして、数年が経過して機が熟したら銃猟免許も取る…というのも有効です。(このパターンもそこそこ多そうな印象)

狩猟免許:オススメの勉強法(午前:知識試験)

講習会申込で貰える狩猟免許試験例題集を使って勉強します。問題自体はかなり簡単で、さらに三肢択一式です。例題集を何周もすれば良いでしょう。

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:適性検査)

適性検査は運動能力、聴力、視力の3種類ありす。

運動能力は簡単な運動が出来ればいいです。(屈伸や指の曲げ伸ばし等)

視力は運転免許試験の歳と同じ形式で実施されます。(裸眼がダメならすぐ眼鏡付きでリトライできる)

聴力は視力検査で受け答えできていれば自動で合格です。

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:鳥獣判別)

①5秒間だけ動物のイラストを見せられてそれを狩猟鳥獣かどうかを回答します。さらに、狩猟鳥獣であるならば名前も回答します。また、同一の鳥獣でもオスメスで狩猟鳥獣、非狩猟鳥獣が別れる場合(例:イタチ)動物の名前に続けてオスメスの記載もする必要があります。(コレは忘れがち)

②免許区分ごとで鳥獣判別の出題範囲が異なります。つまり、複数免許を受験する場合は、1日で3種類受験の場合でも鳥獣判別は3回受験することになります。

第一種銃猟が最も出題範囲が広い免許区分であり(全ての狩猟鳥獣が対象)、次に罠猟、網猟の順でと出題範囲が広いです。具体的な出題範囲は狩猟免許試験例題集の後半に記載されていますので確認すると良いです。

なお、既に第一種銃猟の免許を持っていれば、既に一度全ての狩猟鳥獣の判別ができていることになりますので、罠猟や網猟の鳥獣判別ではそこまで心配、警戒しなくても良いでしょう。

③オススメの勉強法は、以下の二つ。

・講習会申込時にもらえるテキストの最初の数ページに狩猟鳥獣の写真があるのでそれを印刷してカードに仕上げて、暗記カードのように使う。

・YouTubeでアップロードされている鳥獣判別の動画を使って練習する。(動画のアップロード者は画像の権利者から許可を得ているのだろうか…)

・とにかく、狩猟鳥獣(のイラストと名前)だけを覚えればいいのです。非狩猟鳥獣はイラスト及び名前、特徴を一切覚えないようにします。そうすることで、鳥獣判別の試験で見知らぬ鳥獣が出てきたらそれは自ずと非狩猟鳥獣であると回答することができるのです。

・狩猟鳥獣を覚える際は、イラストの中に何匹いるか、背景に人がいるかどうか、公園か田んぼか山か、なども記憶する手がかりにすると良いです。(例→タシギの背景は田んぼ、ミンクはマルタの上にいる、等)

・モモンガやムササビ系は非狩猟鳥獣であるが、イラストの右上に飛んでいるイラストが付属するので自ずと非狩猟鳥獣であると判断できます。

上記に覚えるための重要なポイントを抑えていますが、猟友会の講習会に参加すれば効率の良い覚え方を教えてくれます。

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:距離の目測・銃猟)

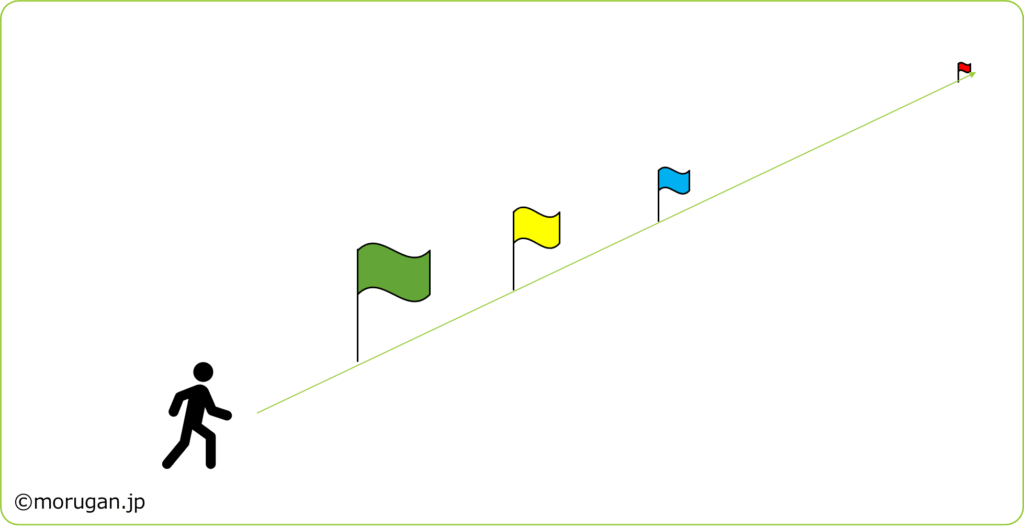

第一種銃猟では距離の目測で、10m、30m、50m、300mの位置に立っている旗の色を回答します。

最遠にある旗は300mの位置にあるので、それをヒントに回答すると良いと思います。(地域によってはそうでは無い場合もあるかもしれない)

第二種銃猟では50mが無くなり、10m、30m、300mの3つだけになります。

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・銃猟)

おおまかに以下の3つがあります。詳細は狩猟免許試験例題集にまとめてあります。

①散弾銃をひとつ選んで点検、分解、組立、模擬弾装填、射撃姿勢(発射操作せずに口頭で発射を申告)、模擬弾脱包

②空気銃の圧縮操作、模擬弾装填(球は無いので口頭で申告)、射撃姿勢、発射

③集団行動(団体行動、散弾銃の安全な受け渡し、休憩)

なお、第二種銃猟免許試験では②だけの出題になります。

第一種、第二種銃猟免許試験ではやることが多く、色々と難しいので試験を受験する地域の猟友会の講習会の受講を強く推奨します。

よくありがちなのは、、、

・散弾銃や空気銃を手に取った直後、組み立て直後、手放す直後、装填直前や脱包直後…要するに、銃を手に取る/手放す、主要タイミングにおける「薬室内異物無し実包無し」の声出し安全確認をすることを忘れる。

・(何かで焦った際に、)うっかり銃の引き金に指を入れてしまうこと(空気銃は射撃姿勢の際にのみ引き金を引きますがそれ以外では引き金に指を入れることはありません)

・散弾銃の射撃姿勢で、射撃したことを口頭で申告するところ、ウッカリ引き金を引いてしまう。

・空気銃の射撃姿勢で、射撃してくださいと言われるまでに発射してしまう。

・射撃姿勢の際に、狩猟鳥獣のポスターではなく非狩猟鳥獣のポスターを狙ってしまう。

・銃身を人やポスター、集団行動の試験待ちの受験者に向けてしまう。(試験員は人と見なさない場合がある)

・散弾銃の点検時に「安全子(安全装置、セーフティ)、異常無し」と言い忘れる。あるいは、安全子を全く操作することなく異常無しと言ってしまう。(引き金を除く他の部位についても同様)

・銃を安置する際に、自動銃であればチャンバー(薬室)を解放しないまま置いてしまう、あるいは、上下二連銃などでは銃を折らずに置いてしまう

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・罠猟)

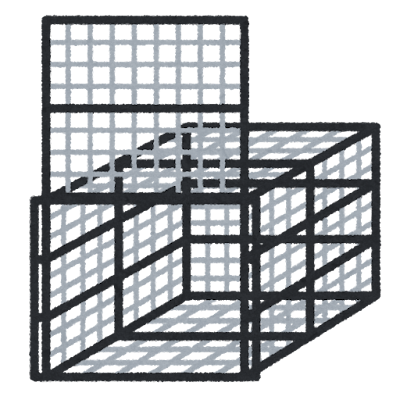

法定3種、禁止3種の計6種類の猟具判別と、法定猟具の中から1つの罠を選んでその罠の架設を行うことになります。

猟具判別対策として、テキストだけでなく講習会やYouTube等で猟具の形状や特徴を確認しておくのが良いです。できれば講習会に参加した方がいいですが、出来ない場合はオンライン講習(JAPANハンティング協会等)を受講することを推奨します。

いずれにせよ法定3種+禁止3種の出題であることを頭に入れておきます。(数は3、3の組み合わせです。)

判別の際は罠を手に取って、法定または禁止の判断材料となる部位を確認してから回答します。

ここでは法定か禁止かさえ言えれば良いのですが、時間制限(自分の地域では5秒間)があるのであまり悩まずに判別しましょう。

罠の架設では、はこ罠を選ぶことを強く推奨します。

はこ罠の架設は講習会で何度でも練習させてもらえますが、どうしても受講出来ない場合はYouTubeやオンライン講習で何度もイメージトレーニングしましょう。

はこ罠の上に標識を置くことを忘れないようにする。標識を置くことを忘れて「架設完了しました!」と宣言してしまい、不合格になる人が割といるらしい。

なお、架設ができないと無条件で猟具の取り扱いが31点減点となり、自動的に不合格となります。どうしてもわからない場合は不完全でも良いので架設を目指した方が良いです。

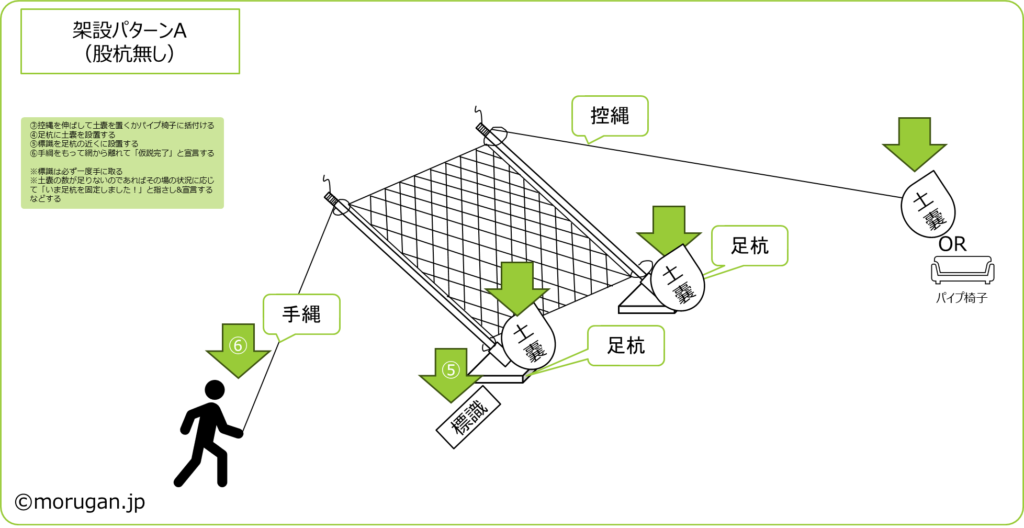

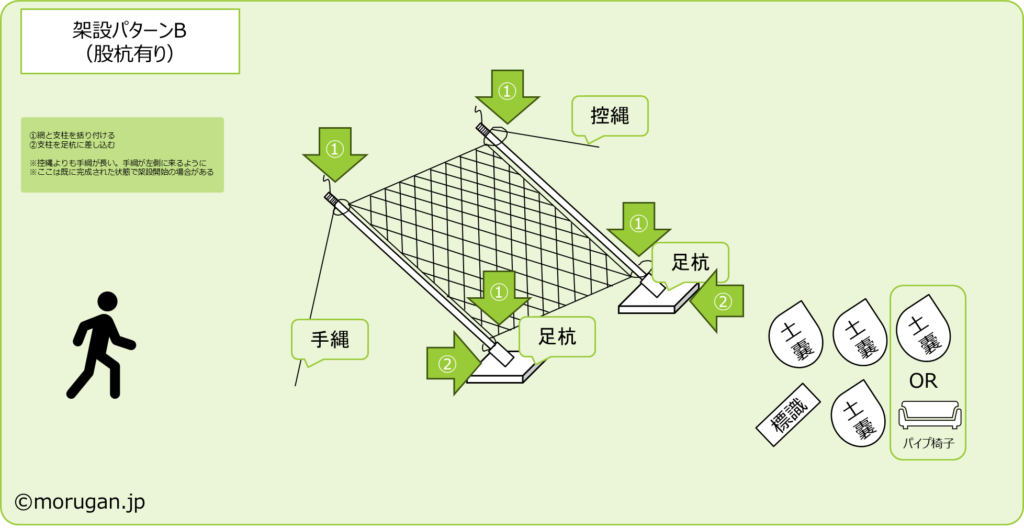

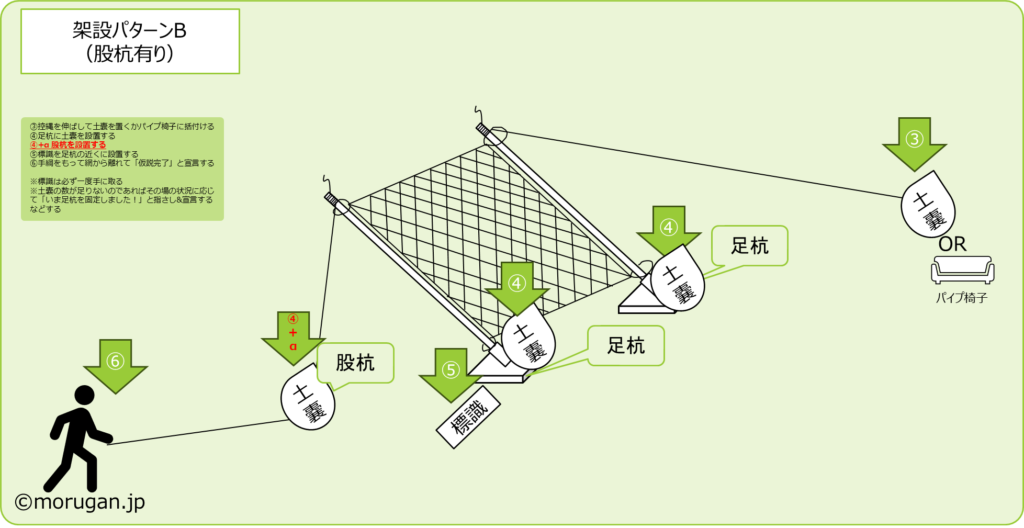

狩猟免許:オススメの勉強法(午後:猟具の取り扱い・網猟)

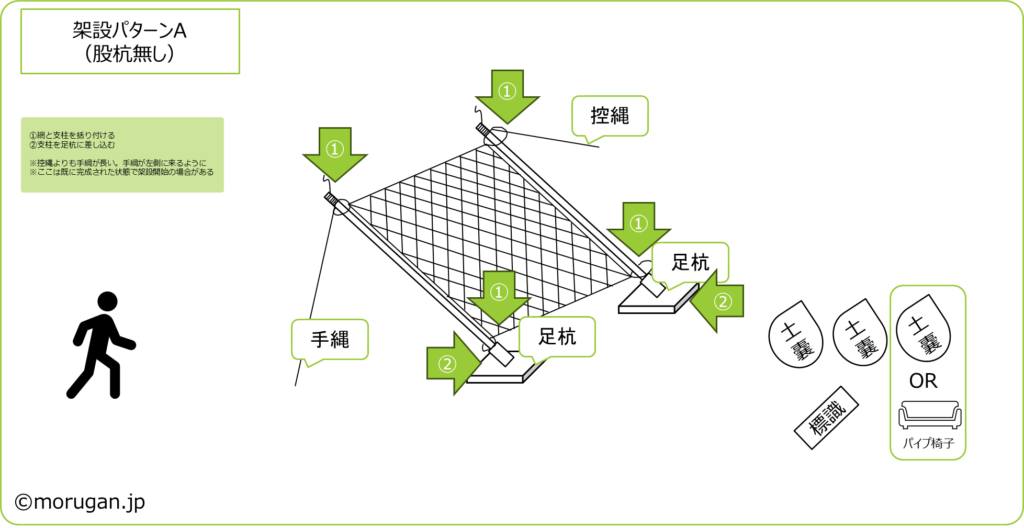

法定3種、禁止3種の計6種類の猟具判別と、片むそう網の架設を行います。

猟具判別対策として、テキストだけでなくYouTubeで猟具の形状を確認しておきます。かすみ網は架設されておらず支柱から外して畳まれて置かれている場合があるので注意が必要です。

いずれにせよ法定3種+禁止3種の出題であることを頭に入れておきます。判別の際は罠を手に取って、法定または禁止の判断材料となる部位を確認してから回答します。

ここでは法定か禁止かさえ言えれば良いのですが、時間制限があるのであまり悩まずに判別しましょう。

自分の地域では5秒以内に回答しなければならず、少し焦りました。

片むそう網の架設は全国共通ですが、地域によって出題パターンが異なります。事前機講習会に参加していれば確実ですが、参加しない場合は以下のパターンを頭に入れて試験に望むと良いでしょう。

幸運にもあなたが、ご自身がお住まいの地域の出題内容をインターネットや知人経由で把握できれば、合格の可能性を更に大きくすることができます。(事前調査はしっかりやりましょう。)

以下、大まかな流れです。

・網と支柱を寝かせる

なお、立て掛けたままで架設して良い地域もあるようですが、実践を考えた場合は寝かせた方が良いでしょう。

・手順実施時に声を出す

銃猟試験の時と同じように各動作で声を出しましょう。(自分が受験した際は①〜⑤だけ省略していました)

→例えば、①網を支柱に取付しました、②支柱を土台に取付しました、③足杭2箇所設置しました、④控杭設置しました、⑤股杭設置しました、⑥標識設置しました、⑦(手網を持った状態で)架設完了しました。

※股杭はやらなくていい場合があります。これは地域によってマチマチですが、いるいらないの判断をするためには、受験する試験の冒頭において、杭を何で代用するのか、代用物が何個あるかを説明されるので、それでもって股杭を設置するか判断すると良いです。

(例えば杭の代用物が4つある場合は股杭が必要。杭の代用物が3つしかない場合は股杭は不必要と判断すれば良い。)

※杭の代用物は、土嚢(砂袋)や椅子(控杭用)が用いられることが多いらしい。

・標識は一度手に取って、猟具の付近に置いて「標識を設置しました」と宣言します。忘れがちです。

なお、架設ができないと無条件で猟具の取り扱いが31点減点となり、自動的に不合格となります。どうしてもわからない場合は不完全でも良いので架設を目指しましょう。

以下に出題パターンAとBを載せておきます。参考にしてください。

最後に

個人的にアドバイスをまとめておきます。

・基本的に猟友会主催の講習会を受けてから狩猟免許試験に臨むこと。

・先行して銃砲所持許可を取っておくと、狩猟免許試験の際に診断書の提出が不要になる。

・狩猟免状を持った状態で狩猟免許試験を申し込むと、知識試験の一部免除と試験手数料の減免が受けられる。(試験申込時点で狩猟免状を手に入れていることが条件)

・銃猟免許は第一種銃猟免許を強く推奨。

・鳥獣判別は免許ごとで出題範囲が異なる。第一種銃猟は全範囲。覚え方は狩猟鳥獣のイラストを暗記カードにする等。とにかく狩猟鳥獣のイラストと名前だけを覚える。

・銃猟の技能試験でやりがちなNG集をおさらいしておく。

・罠猟はオンライン講習もやっている。

・網猟は頑張れば独学で技能試験をパスできる。事前の情報収集に全てが懸かっている。

次回予告

今後は不定期でいろいろやっていきます。

- 猟友会入会と狩猟者登録へ

- 巻狩りで用いるアマ無線4級受験と従免・局免申請の方法

- 上下二連式散弾銃でスラッグ射撃